【臨床心理学】

社会的養護

施設や里親家庭で育った子どもの心の自立を支援する

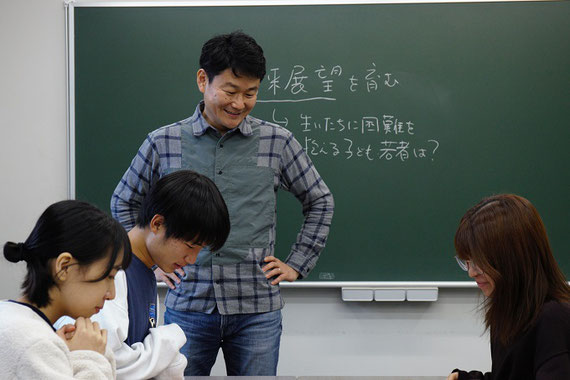

井出智博先生

北海道大学

教育学部 教育学科(教育学院 教育学専攻)

シーラという子 虐待されたある少女の物語

トリイ・L.ヘイデン、訳:入江真佐子(早川書房)

障害を抱える子どもの学級担任をしていたトリイ先生の学級に、虐待を受けたシーラという子どもが転入してきます。そこで、トリイ先生が試行錯誤しながら、シーラとの間に関係を築いていく過程を描いた内容です。虐待を経験した子どもが生きる世界、彼らとともに生きることの難しさや、やりがいなどに触れてもらえると思います。

施設や里親家庭で育った子どもの心の自立を支援する

18歳で「家」を出なければならない

社会的養護とは、様々な理由で家族と暮らせない子どもたちを、児童養護施設や里親家庭といった公的責任の下で養育することです。施設や里親家庭は彼らに日々の暮らしを提供すると同時に、彼らの自立を支えるという役割も担っています。

児童福祉法で施設や里親家庭で暮らせるのはおおむね18歳までとされており、彼らは18歳にして家族の後ろ盾がないまま、それまで暮らしていた「家」を離れ、自立していかなければなりません。

そこで必要になるのが「自立支援」です。施設や里親家庭ではこれまでも様々な自立支援が行われてきましたが、その多くがお金の使い方、料理の仕方、コミュニケーションの取り方といったように“How to”に関することでした。

将来に肯定的になれない子どもたち

しかし、私たちの調査ではそもそも社会的養護児童は将来についての肯定的な見通しを持っていない、そもそも将来について考えたいという気持ちが弱いということがわかってきました。

つまり、勉強したいと思えていない子どもに、おとなが一方的に必要だから勉強しなさいと言っているような状況だったということです。これではそうした“How to”が身につきにくいことはもちろん、大人は「うざい」人になってしまいますよね。

どんな大人になりたいかを一緒に考える

そこで、私たちは社会的養護児童と彼らを支える養育者たちが一緒にどんな大人になりたいか、どんな価値観を大事にして生きていきたいかを考え、自立に向けて心の準備を整えることができるような支援を行うことに取り組んでいます。

社会的養護を受ける子どもたちは、わが国の(相対的)貧困の底辺に位置づけられることを強いられている子どもたちです。彼らに対する社会の理解が高まり、彼らが社会的養護を受けたことを後ろめたいことやハンディキャップだと思わずに社会生活を送ることができ、自己実現をできるようになっていくために、彼らが自分自身の言葉で将来を語ることができるようになることが大事だと考えています。そのために私たちが取り組んでいる研究、実践は貢献できるのではないかと考えています。

タイガーと呼ばれた子 愛に飢えたある少女の物語

トリイ・ヘイデン、訳:入江真佐子(早川書房)

『シーラという子』の続編。数年後のシーラに出会ったトリイ先生は、自分の関わりについていろいろと反省させられることになります。何が正解なのか…対人援助とは何かについて、考えることができると思います。