Q1.18歳に戻って大学に入るなら何を学ぶ?

【教科教育学】

インターネット教育

ネット上の脅威から子どもたちを守る指導を考える

金綱知征先生

香川大学

教育学部 学校教育教員養成課程(教育学研究科 高度教職実践専攻)

レ・ミゼラブル

ヴィクトル・ユゴー、訳:永山篤一(角川文庫)

貧しさゆえに、姉の子どもたちのために一片のパンを盗んだ罪で投獄された主人公ジャン・ヴァルジャンが、司教との出会いによりそれまでの自身を悔い、正直な人間として生きていこうとする姿を描きます。

主人公を取り巻く様々な登場人物たちが、各々がそれぞれの正義を信じて、お互いにぶつかり合いながら懸命に生きていこうとする姿は、生きるとは、公平公正とは、社会正義とは、などたくさんのことを考えるきっかけとなるのではと思います。

ネット上の脅威から子どもたちを守る指導を考える

ネット世界で無防備な子どもたち

近年、スマホやタブレットなど携帯型情報通信機器の急速な発展と普及によって、ネットの世界はかつてないほど身近なものになりました。そこでは誰もが気軽に情報を発信・共有し、自由なコミュニケーションを楽しんでいます。

ところがその一方で、ネット上での誹謗中傷や個人情報の暴露や拡散、ネットやオンラインゲームへの依存、安易な言動や動画像の投稿による炎上や、児童ポルノ、リベンジポルノの被害など、子どもたちが無防備なまま、ネット上で様々な危険に晒されている惨状についても聞こえてきます。

子どもの状況に合わせた指導や助言が必要

私は、こうしたネット上の脅威から子どもたちを守り、彼らが安心安全にネットを利用するためには、何が必要なのかについて考えています。

子どもたちをネット上の脅威から守るためには、(1)使用実態と問題状況の正確な把握、(2)異なるレベルの使用実態や問題状況に応じた適切な予防・対応策の準備、(3)個々の使用実態や問題状況と予防・対応策との適切なマッチング、が不可欠です。

例えば、SNS上での不用意な発言によって炎上してしまった子に対して、「学校ではスマホは使用禁止」と伝えても、何の助けにもならないでしょう。どのような状況の子に対して、どのような指導・助言が必要なのかを整理することが適切な予防・対応の第一歩と考えています。

ネット利用を学ぶ環境づくり

現在、学校の先生方、そして子どもたちの協力を得ながら、デジタル世代と呼ばれる彼らが、安心・安全なネットの利用について主体的に学び、実践するための環境づくりに取り組んでいます。

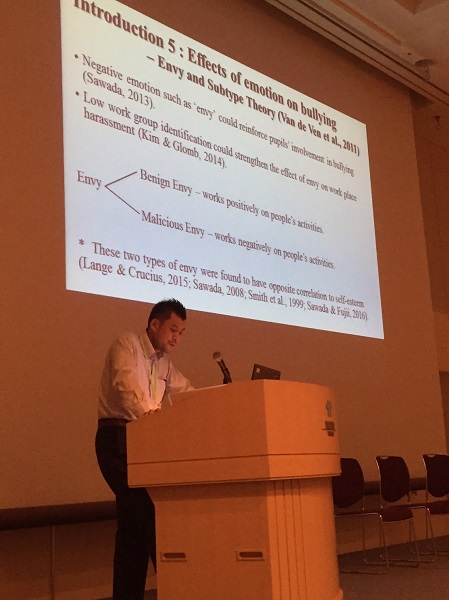

2019年6月にアイルランドのダブリン・シティ大学で開催された「World Anti-bullying Forum

(世界いじめ対策フォーラム)」にて、当該科研課題研究に関するポスター発表

2016年に横浜で開催されたICP(国際心理学会)におけるシンポジウムでの研究発表

私の所属する教育学研究科 高度教職実践専攻(専門職大学院)は、高度で専門的な職業能力を持った実務家の養成を目的としています。今日の学校現場は、いじめ、不登校、LGBTQ、多文化共生、特別支援教育等など、様々な教育課題を抱えており、日々その解決・改善に取り組んでいます。

本学教職大学院は、県教育委員会との密な連携のもと、特別支援教育や道徳教育・生徒指導等への対応を始めとした地域の教育課題に対し、より実践的に応える「地域密着型の教職大学院」を目指しています。

心理学

Q2.日本以外の国で暮らすとしたらどこ?

イギリス。昔住んでいて、馴染みがあるから。

Q3.一番聴いている音楽アーティストは?

The Blue Hearts。特に『人にやさしく』。

Q4.研究以外で楽しいことは?

子育て