【教科教育学】

数学授業改善

子どもの多様な発想をくみ取り、クラス全体に還元できる教師を育成

田中義久先生

弘前大学

教育学部 学校教育教員養成課程 数学専修

学びとは何か <探究人>になるために

今井むつみ(岩波新書)

教師は、あまり意識をせずに「覚えておきましょう」と子どもたちに話かけていないだろうか。子どもたちは、暗黙裡に、学ぶとは「暗記すること」という学習観を植え付けられている可能性がありはしないか。本書を通じて、本来の学びの過程を客観的にとらえて理解し、生きた知識を自ら獲得する喜びを感じる契機になると思う。

子どもの多様な発想をくみ取り、クラス全体に還元できる教師を育成

「子どもを見る目」を持つ先生になってほしい

高校生の皆さんは、どんな教師に魅力を感じてきましたか。皆さんそれぞれの経験により、様々な答えがあるはずです。弘前大学教育学部では、(1)児童生徒に働きかけ、(2)その反応を読み取り、(3)働きかけ返す力の育成を目指しています。

この中で、私が、教師を目指す学生に願うことの一つは、「子どもを見る目」を持った教師になってほしいということです。

「子どもを見る目」が鋭くなることで、子ども個々の持つ豊かで多様な発想をとらえ、クラス全体に還元することができ、子どもたちに集団で学ぶ良さを感じさせられるのではないかと考えるからです。

世界から注目されている日本の算数・数学授業

しかし、「『見つめようとする意志』をもち続けることは、かなりしんどいことである」(鹿毛雅治、2007、p.8)と言われているように、(2) (3)の実践は簡単ではありません。

Stigler and Hiebert(1999)の『The Teaching Gap』に日本の小学校授業に関する研究が掲載されたことを契機として、日本の算数・数学授業研究および算数・数学の問題解決型の授業が世界から着目され、「国際算数・数学授業研究プロジェクト」などを通じて,海外からたくさんの教師が視察に来ています。

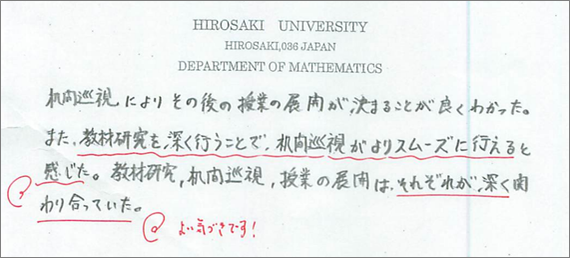

特に日本のベテラン教師は、(2) (3)を実行することがうまい先生が多いです。これらの教師は、「机間巡視」と呼ばれる、子どもの活動の様子を丁寧に観察し適切な評価活動を経て、全員の子どもに還元しようとします。

教材の理解を深めることが子どもの思考や表現をとらえやすくする

こうした、日本の算数・数学の実践において培われてきた良さを、大学の授業の中に取り入れる試みが、「数学授業改善のための形成的評価能力向上機能を備えた教員養成プログラム開発」です。このプログラムを通して、学生が、子どもの持っている良い発想などをとらえて全体に活かすことを、教育実習において挑戦できるようにしたいのです。

子どもの問題の解決が多様であることを理解し教材研究を深められることと、適切な評価活動が行えることとは、互恵的な関係にあると考えています。このことを意識し始める学生がいることを嬉しく感じています。そんな学生が教師になって良い授業が行われ、最終的に子どもたちの笑顔が増えることが、私にとっての喜びです。

教えるということ

大村はま(ちくま学芸文庫)

この本は、40年以上の経験のある国語教師によって書かれたもので、「教える」とはどういうことなのかを、様々な実体験を通して語っている。育児書としても注目を集めており、教師を目指す人だけでなく、幅広く多くの人に読まれることを期待したい本である。

子どもの姿に学ぶ教師 「学意欲」と「教育的瞬間」

鹿毛雅治(教育出版)

「「見ているようで見ていない」のは、実は「見ようとしていない」からだということに思い至る」など、改めて教師として襟を正さなければいけないという思いに駆られる文章が並んでいる。本書を通じて、それぞれが持っている「教師像」を広げたり、深めたりすることができると思う。