【認知科学】

空間認識能力

AI時代に必要な「空間認識能力」 向上する仕組みを解明

杉尾武志先生

同志社大学

文化情報学部 文化情報学科(文化情報学研究科 文化情報学専攻)

認知バイアス 心に潜むふしぎな働き

鈴木宏昭(講談社ブルーバックス)

認知心理学の入門書として最適。人間の心のはたらきについて、「認知バイアス」という観点からいくつかの項目にわたって解説がなされており、脳科学的な知見も含めた最新の研究動向についても知ることができる。図や表をもちいた情報デザインにおいて、こうした人間の心のはたらきに備わっている「認知バイアス」と、いかにして上手く折り合いをつけるかが重要であることがわかる。認知心理学や認知科学だけでなく、インフォグラフィックスに関心がある方にとっても有益な一冊。

AI時代に必要な「空間認識能力」 向上する仕組みを解明

AIと上手く付き合っていく能力

社会のAI化が今後もますます進むことが予想される中で、そうした社会の中で生きていく私たちには、AIと上手く付き合っていく能力が求められています。

AIと上手く付き合っていくためには、自分自身でデータを読み解き、今後を予測していくことで、新しい社会の設計図を作っていくことが重要です。こうした流れの中で、世界中の教育現場ではSTEM教育と呼ばれる新しい教育システムにおいて、子どもたちにこうした能力を身につけさせるべく、様々な取り組みを行っています。

科学、技術、工学、数学の「STEM教育」

STEMとは、科学、技術、工学、数学の英語での頭文字から作られた言葉です。もし、STEM領域での学びに共通した核となる能力があるとすれば、そうした能力を向上させる訓練は、大きな意味を持つことになります。こうしたSTEMにおいて核となると考えられているのが、グラフや地図などの図的表現を読み解く力になります。

空間認識能力は、訓練によって向上する

このような図的表現における情報を用いるために必要な空間認識能力は、訓練によって向上することが示されてきました。しかし、なぜ訓練によって向上することができるのかといった、背後にある仕組みは明らかになっていません。

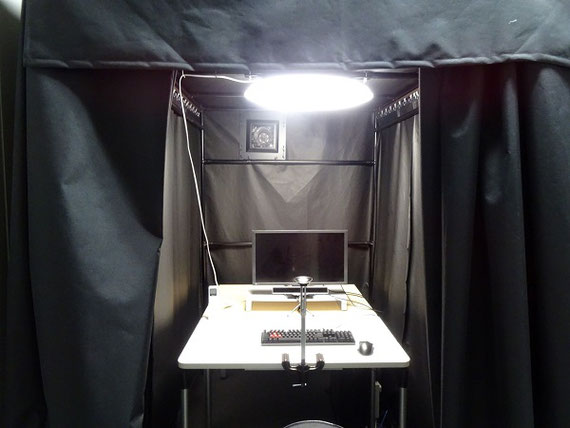

私の研究は、心理学的な実験や、人間の眼の動きなどの生理的な指標を計測することを通して、こうした空間認識能力の訓練の背後にある仕組みを明らかにし、これからの社会において多くの人たちが、AIと上手く付き合っていくことができるようになることを目指しています。

世界を変えるSTEAM人材 シリコンバレー「デザイン思考」の核心

ヤング吉原麻里子、木島里江(朝日新書)

STEAMについてわかりやすく解説した良書。文系か理系かといった進路選択を迫られている高校生に、ぜひ読んでもらいたい。

大学はもう死んでいる? トップユニバーシティーからの問題提起

苅谷剛彦、吉見俊哉(集英社新書)

大学が抱えている問題について知ることを通じて、自分自身が大学で何を得ようとしているのかを考える機会にしてほしい。